时间:2025-10-07 14:26:42

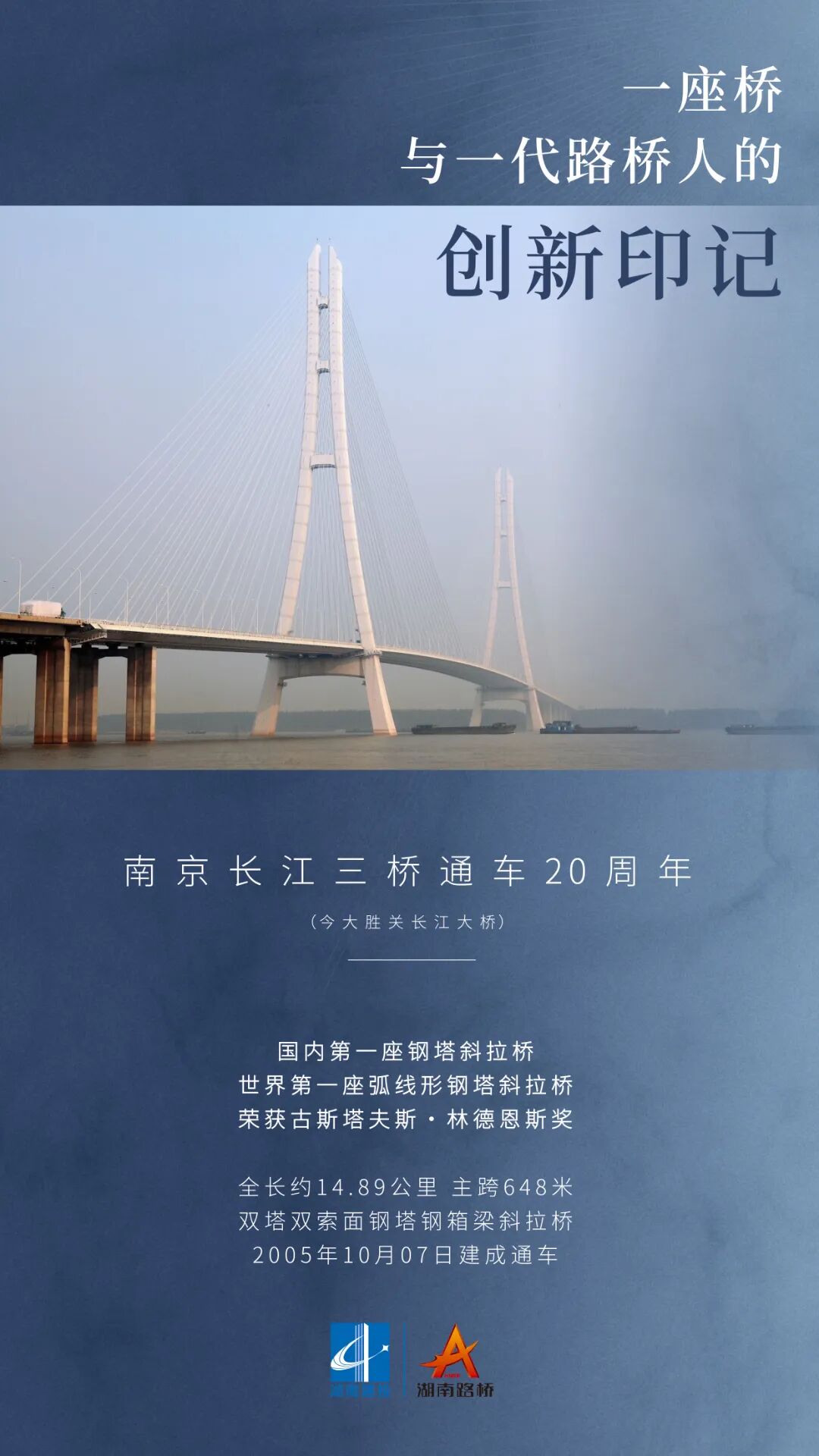

2005年10月7日,南京长江三桥(今大胜关长江大桥)建成通车。这座横跨长江的钢铁巨龙,以国内第一座钢塔斜拉桥、世界第一座弧线形钢塔斜拉桥的独特身份,在桥梁建筑史上留下浓墨重彩的一笔。该桥由湖南建投集团旗下湖南路桥承建。

彼时的中国桥梁建设,正处在从“跟跑”向“突围”的关键期。南京长江三桥拿下的古斯塔夫斯・林德恩斯奖,是中国桥梁首次获此国际殊荣,可在当时的建设者看来,这座桥的真正价值,远不止于一座奖杯。它是一群人在技术稀缺的年代,用双手与智慧在长江上刻下的自主创新印记,是一代湖南路桥人摸着石头过河时,留在岁月里的汗水与执着。

一个枯水期

主塔基础“直插江心”

2003年,当湖南路桥中标南京长江三桥主桥A1标时,整个行业都清楚这是块难啃的“硬骨头”。南墩基础位于水下50米,水流速度为2.9米/秒,这在我国建桥史上堪称水深最深、水文条件最为复杂的深水基础。更关键的是,国内尚无钢塔斜拉桥建设的成熟经验,从基础施工到钢塔安装,每一步都要从头摸索。

如今担任湖南路桥集团副总工程师、工程技术部部长的石柱,那时刚从南京长江二桥、福建下白石大桥历练归来,已成长为技术骨干。接到担任三桥项目工程部长的任务时,他既兴奋又倍感压力。让他印象深刻的是,南京当地先进的管理模式为施工提供了极大便利:“中标通知书一发,7天之内第一批人员就到位了。施工现场‘三通一平’全部准备好,甚至为施工单位提供了1栋办公楼和1栋职工宿舍,便道、码头全部建好,相当于‘拎包入住’,第二天就可以正常开始工作。而且业主把建设、设计、施工、监理的驻地都集中大桥现场,有问题当场就能沟通,从来不用磨叽,效率特别高。”

真正的考验,从深水基础施工就拉开了序幕。传统的围堰施工方案,不仅造价高,工期长,施工难度和风险也大。受海上钻井平台原理启发,建设团队首创钢护筒与钢套箱组合刚构平台新体系,并为此反复研讨,才真正将创意变为可落地的施工方案。“先做了一个84米长,29米宽,22.1米高的哑铃型钢套箱,浮运到江中,利用锚碇系统定位,再插打4根长达60米的大直径定位钢护筒,与钢套箱形成固接,相当于一个‘大板凳’稳稳地站在江面上”,巧妙的利用桩基钢护筒和承台钢套箱,构建出一个稳定的深水基础施工平台,突破了深水激流环境下常规沉井、围堰和钢管桩平台施工方法的局限性。

∆2003年8月29日钢套箱就位

实际施工过程中,挑战几乎无处不在。“插打钢护筒的时候,为了达到足够的埋深,需要穿过一层致密的板结层,但振动锤打不下去,后来还是西德钻机起了作用”,那是当时世界上最先进的大扭矩回旋钻机,此前湖南路桥承建铜陵长江大桥时引进了该设备,“我们把它安在钢护筒顶口,直接进行钻孔,最终快速打通了板结层,让后续施工得以推进。”

这一套深水基础施工体系,不仅简化了常规的施工流程,也节省了施工材料,缩短了工期,仅用了一个枯水期便实现了主塔基础“直插江心”。这些在三桥建设中摸索出的技术经验,后来都被写入行业规范,成了其他桥梁项目的参考手册。

∆钢护筒与钢套箱组合刚构平台

毫米级精度

世界首座弧线形钢塔“屹立天际”

南京长江三桥最亮眼的标志,便是顶天立地的“人”字形钢塔,这一弧线形设计在世界上首次采用,线型流畅优美,却对制造与安装精度提出了严苛要求。

大桥下横梁以下采用混凝土结构,以上则全为钢结构。钢塔高达215米,由两个塔柱呈“人”形组成,两塔柱间用三道横梁连接,每个塔柱分为20余个节段,其中最大节段重量约160吨,节段断面为5×6.8米的切角矩形。在钢塔的施工过程中,面临了抗风稳定性、钢混结合传力机制、断面尺寸精度要求、金属接触率以及吊装难度等多方面的挑战。

为了确保钢塔的顺利吊装,三桥建设指挥部特别从法国定制了两台超大型的塔式起重机,每台身高252米,创造了世界最高的塔吊记录。钢塔安装中,每节段的拴接接触精度都要在毫米级以内,稍有偏差就可能影响整座桥的稳定性与安全性,而这场“毫米级战役”,从初始锚固节段就开始了。“第一节段要精准定位在基础上,后续每一节都要和前一节完美衔接,越往上走,钢塔越‘柔’,风一吹就会晃动,测量控制的难度越来越大。”

∆塔柱吊装施工

那段时间,工程部的办公室到半夜12点都是灯火通明。石柱带着四名同事,负责包括深水基础、钢塔安装、塔吊基础在内的所有技术方案。在福建下白石大桥建设期间,他自学掌握了世界主流的大型通用有限元计算软件,这为他的技术攻坚之路提供了重要助力。当时欧美大型有限元计算软件刚开始正式进入国内,再加上信息不发达,能找到的资料有限,他翻遍了网上技术论坛,又将市面上寥寥无几的参考书都买下来,潜心钻研,也把自己所学毫无保留地教给同事们。“那时候大家学习的热情和工作的热情很高,所学的计算软件都是英文版,需要掌握很多专业英语词汇,参考资料少,软件的很多功能我们都是自己反复尝试以后硬记,现在家里还有几箱子当年的笔记和资料”。

在石柱看来,前所未有的挑战,也带来前所未有的成长。“我们做的很多技术创新都是国内甚至世界首创,我们要思考的事情,要研究的东西都非常多,创新是有风险的,我们技术人员只能尽最大的努力,将每一个环节考虑的更充分,对每一个数据反复核对准确,亲身经历并完成这些挑战,体会是最深的,收获是最大的,那是我在技术上是成长最快的,最扎实的一段时光。”

在大桥建造各方的共同努力下,项目团队终于成功将钢塔节段逐一吊装就位,高质量地完成了钢塔安装任务,让弧线形钢塔线条流畅美观,屹立于长江之上,成为世界桥梁建设的典范。

∆塔柱封顶

20年回响

光阴里的创新承诺

2025年,南京长江三桥已安全运行二十年,见证着时代的变迁和交通事业的飞速发展。当年参与建设的湖南路桥人,有的已成为行业内的专家和骨干,继续在全国各地的桥梁建设中发光发热;有的虽然离开了一线岗位,但他们在南京三桥建设中积累的经验和传承的精神,依然激励着新一代的路桥人不断前行。

如今,湖南路桥集团在桥梁建设领域不断开拓创新,先后承建了矮寨大桥、杭瑞高速洞庭湖大桥等多座具有国际影响力的大型桥梁,创造了“八饮长江,三跨洞庭,问鼎矮寨”的“桥品牌”系列代表作。此刻的长江上,观音寺长江大桥正在如火如荼地建设中,其巍然耸立的桥塔,与四个世界第一的工程技术突破,与自南京长江三桥奔涌而来的首创精神一脉相承,成为二十年后最动人的时代回响。

∆建设中的观音寺长江大桥

面向未来,“路桥湘军”将继续传承和发扬这种不畏困难的创新精神,用他们的智慧和力量,在世界的江河湖海上架起更多钢铁长虹,为交通事业的发展做出更大的贡献,续写属于他们的辉煌篇章。那些藏在钢塔背后的“从零到一”的坚持,也将永远留在时光里,激励着一代又一代路桥人,在创新之路上奋勇前进。

Copyright © www.hncig.cn All Rights Reserved 湖南建设投资集团有限责任公司 版权所有

备案号:湘ICP备2023000650号  湘公网安备43010302000417号

湘公网安备43010302000417号

公众号